技術情報

技術説明

技術情報

破壊ひずみ率

材料の破壊を予測するためには、破断ひずみ率の評価が必須となります。これは特に破断前に顕著な塑性変形を示す延性材料で重要です。

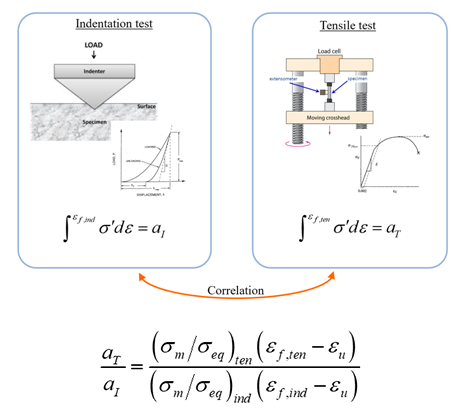

引張試験と押込み試験の変形挙動は破断に至るまで類似しており、両試験の塑性エネルギー要求量を比較することで、計装化押込み試験(IIT)を用いて様々な荷重条件下で破壊ひずみ率を定量的に評価できます。これにより、材料が破断せず耐えられる臨界変形条件を効果的に評価することができます。

図1. 押込み試験と引張試験間の限界塑性エネルギーの相関

延性破壊を予測する一つの方法として、蓄積された塑性変形エネルギーが臨界値に達すると破壊が発生するという概念があります。特に応力三軸性は空孔生成と成長に影響を与え、エネルギーの吸収と破壊挙動を決定します。この応力三軸性を限界塑性エネルギー基準に統合することで、様々な荷重条件下で正確な破壊予測が可能となります。

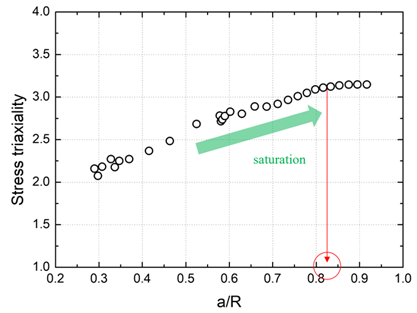

押込み試験で応力三軸性が飽和状態に到達すると、それ以上の追加変形が不可能な状態、すなわち破壊の臨界点に到達したことを示します。

この飽和点で塑性変形が安定化し、破壊ひずみ率の基準として活用できます。

図2. 押込み試験時の応力三軸性の飽和

押込み試験では複合的な多軸応力状態が形成され、これにより押込み子下には圧縮応力が、端部には引張応力が発生します。応力状態は異なりますが、同じ材料は引張と押込み試験で破壊時に類似した限界塑性エネルギーを要求します。これにより、計装化押込み試験データを基に引張試験での破壊ひずみ率を予測できます。

押込み時の局所変形抵抗性と表面硬度により応力三軸性が決定されます。押込み試験で三軸応力状態が飽和する点は、追加変形なしで応力のみが増加する状態であり、この飽和点は破壊の臨界状態を示します。これにより、各材料ごとの応力-ひずみ応答と破壊時の応力状態を体系的に分析できます。

押込み試験の多軸応力状態は、引張試験の単軸応力状態よりも高い塑性拘束を生じ、変形に必要な有効応力を増加させます。

塑性拘束係数(PCF)は、押込みと引張試験の塑性変形特性を比較できる指標であり、押込み試験から得られたデータを基に材料の破壊抵抗特性を評価できます。

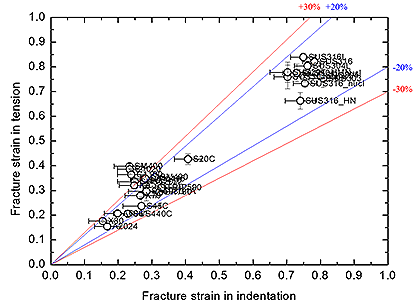

引張試験と押込み試験で評価された破断ひずみ率は、様々な材料で線形比例関係を示し、±30%の誤差範囲内で一貫性を維持します。

これは計装化押込み試験から得られたデータを基に、引張試験の破断ひずみ率を予測できることを意味します。

図3. 引張試験と押込み試験における破断ひずみ率の比較

アクセス

アクセス